フリーターから落語家へ。笑いで社会と関わり続ける【桂福丸】

大学卒業後、就職を選ばずあえてフリーターに。そこから「落語家」という生き方を見出し、現在は落語を基軸に多岐にわたる活動をされている桂福丸さん。「関わる人や地域、社会にとって嬉しい」を大切にされている、福丸さんの背景や取り組みについてお話を伺いました。

なんとなく好きだった「落語」が、”肌に合った”仕事になるまで

落語との出会いについて教えてください。

昔から落語は好きやったんです。遡ると幼少期のころ、絵本とかが好きで、図書館でたくさんの本を借りていました。その中でも例えば一休さんみたいな、「とんち話」などの面白い絵本のコーナーがあったんです。そこに落語の絵本とかもあったんですよね。そういったところから僕は落語が好きになりました。

当時は落語を観られるテレビ番組がそんなになかったように思うので、ラジオ番組を録音して繰り返し聞いて、勝手にいろんな話を覚えたりしていました。(落語に限らず)物語というのが好きなんです。そこがスタートですね。

幼い頃から落語が好きだったんですね。ではその頃から落語家までは一直線ですか?

いや、中学・高校・大学はテニスばっかりやっていました。そして将来のことを考えた時に思い浮かんだのが、舞台に立つということ。学園祭とかでステージに上がるような機会があったことがきっかけですね。

ここからがちょっと変なんですけど、まずは就職しないということを決めました。ひとまずフリーターになって、いろんなことをやってみようと。どうせ辞めることが分かった上で正社員になる、ということに違和感があったので、アルバイトにしようと決めて卒業しました。そのままフリーターになって、いろんな舞台に関わったりしましたね。

卒業後そのままフリーターに!意外です。その間はどんなことをされていたんですか?

卒業から入門までの6年間、いろいろと仕事をしつつ、改めて自分でいろんな種類の舞台を見に行ったんです。落語だけじゃなくて、漫才、お芝居、音楽、ありとあらゆる「ライブ」と呼ばれるものを。なんばグランド花月から劇団四季まで、いろんな場所に行きました。あの頃はすごく幸せな期間で、今も一番楽しいことはやっぱり舞台を見ることですね。

幅広く舞台芸術全般を見てらっしゃったんですね。そこから落語との出会いというのは?

いろいろ舞台を観て回っているうちに、「なんか小学校のころ、落語好きやったな」っていうのを思い出してきて。そんなとき出会った人の中に「英語落語」というのをやっている人たちがいて、自分もまず「英語落語」をやりはじめました。

そこで落語を改めて覚えたんです。英語で練習するんですけど、それがすごく自分にフィットする感じがあったんですね。自分に合っている感じというか。

英語で落語…仕事が「フィットする」感覚…

そう、世の中には面白そうな仕事って無限にあるじゃないですか。ところがやっぱり、合う・合わないはあるんですよね。面白そうなものと、自然と肌に合ってずっと続けられるものって、多分ちょっと違う。

豚骨醤油のラーメンは美味しいけど、3食ずっと食べるのは結構しんどいでしょ。でも、白ご飯と野菜のおかず、みたいな食事であれば3食連続でも多分大丈夫。仕事ってそういう方がいいんじゃないか、と思います。人生の結構な時間を割くわけですから。

24、5歳くらいまでとにかく面白そうなことをいろいろやって、そこから合わないものを落としていって、今に至る、という感じです。

スティーブ・ジョブズの伝説のスピーチっていうのがあるんです。彼は「全員に合う仕事があります。いつ出会えるかは分かりませんが、会った瞬間に分かります。それに出会えるまでは探し続けてください。出会った瞬間に。今までやってきたことや無駄だと思っていたことが、実は全部そこに集約します」みたいなことを言っていて。言っていること、ちょっと分かるんです。理由とか理屈じゃなくて、感覚的に「これや」みたいなものとふと出会うんですよね。

神戸の震災体験と、「人を笑顔にする仕事」への思い

現在は落語家として活躍する傍ら、多岐にわたる活動をされています。2025年1月には、神戸で震災30年という大きな節目の特別公演に出演されていましたね。

広い括りで言うと、人生で一番大きな体験だったのは間違いありません。私は神戸市東灘区、まさに中心地にいました。あれ以上の凄まじい体験というのはないですね。

震災当日、1月17日の午後3時ぐらいに焼き芋屋が来てね、こんなちっちゃい芋(拳ほどのサイズ)をね、1個2,000円でずっと売り続けていたんです。ぼったくりですよね。

今やったら、そんなひどい人がいたらすぐに写真撮られます。でもその当時は、もちろん携帯もないし、そんな場所でまずカメラを出すっていうのが、やっぱりちょっと不謹慎で。なので実はほとんど記録写真とかもなくて、みんなの記憶の中にしかないんです。だからこそ強烈な体験として残っています。

壮絶な体験です…。今に繋がっていることなどはありますか?

いろんな人間の本質を見て…漠然と、やっぱり人を笑顔にするような仕事をしたいな、というのは(今思い返すと)感じましたね。その気持ちが、表舞台で人を楽しませるということに、大きい意味では繋がっているのかなと思います。

コロナ禍に始まった、子どもたちとの新しい関わり

幅広い活動のなかでも特に「子ども向け」の活動が気になるのですが、力を入れていらっしゃるもののひとつですか?

いろんな活動が同時並行で進んでいるんですが、子ども向けの活動に関しては、完全な仕事というよりはもう少し趣味に近い感覚です。遊びって真剣にやるじゃないですか。趣味に手を抜く人はいませんよね。だから手を抜かない。

もちろん仕事として、地域に根差した落語会をやったり、お客様を大事にする、落語の修練を積み重ねるっていうのが一番です。それとは別で、仕事という意識じゃないところで子ども向けの活動には力を入れています。

きっかけはどのようなものだったんですか?

スタートはコロナ禍です。当時僕たちも仕事が全くなくなって、いろいろ考えました。「不要不急」という言葉がありましたよね。腹は立つけど、でも実際に必要とされていないんだったら、それはいらないということなんかなぁと。「社会にほんまに役立っているのかな」というのはすごく考えました。

2020年の春ごろ、1ヶ月間ぐらい全国一斉休校となったじゃないですか。自分にも子どもがいますが、コロナ禍は子どもたちが一番割を食ったと思っているんです。

そこで自分にできることは何かないかなと考えた時に、子ども向けの落語を撮ってYouTubeに上げてみたんです。親御さんは働いているのに、突然子どもたちがずっと家にいなきゃならなくなった。そんな時にちょっとでも時間をつぶせたらいいなと思って。最初に上げた「じゅげむ」の動画は、5年で10万回ぐらい再生されていて、子どもたちが何回も見てくれているみたいです。

そういった活動を続けているうちに、やっぱり生の舞台でも子どもたちのために何かできないかなと思い始めました。そこで始めたのが「子どもだけ寄席」です。

基本的には春休み、夏休み、冬休みはずっとやっていて、あとは長期休暇や状況に合わせて随時。夏だけでも5、6カ所で実施しています。

落語や寄席に留まらず「宿題カフェ」などもされていると聞きました。正直「落語家さんがそんな取り組みを!?」と驚いたのですが…

そんな不思議なことではなく、一社会人としていろんなことをやっているという感じですよ。別世界の人じゃなくて、同じ時代に生きている人間なので(笑)

宿題カフェでは、子ども達が宿題を持ってきて本当にただただ宿題をやっています。あとは講師として呼ばれている「子ども落語教室」で落語を教えたり。美術館で開催された「子どもだけ寄席」は、子どもたちが寄席に参加している間、親御さんはゆっくり美術館をまわってもらえるという仕組みになってます。

どこまでも子どもたちのため、ひいては親御さんまで嬉しい取り組みに驚きです。

子どもから大学生まで、地方で広がる学生・地域のつながり

今後より発展させていきたい取り組みなどはありますか?

福井県で開催している、「大学生落語選手権」というイベントがあります。大学の落研(落語研究会)の人たちから「大会が少ない」って言うのを聞いたことがあって。確かに体育会系と比べたら、そもそも文化系って「大会」ってあまりないんですよね。それだったらやってみようかなと。大学生たちのニーズという意味と、地域活性という2つの意味で始めたんです。

2024年の第1回では、全国から100人ぐらいの応募がありました。特に広告などは出さず、「落研のコミュニティに流しといて」って言っただけ(笑)。そうすると、地方都市にたくさんの若者が来ることになって、大学生たちは大会の場があって嬉しいし、地域の活性化にもなる。

すごくWin-Winの関係ですね。

ここにさらに要素をくっつけていくんです。例えば土日を大学生の大会にして、その前の金曜日は小中学生向けに「宿題カフェ」と、「子どもだけ寄席」をやる。運営には地元の中高生たちにも参加してもらう。そうすると地元の学生たちにもいつもと違う刺激を与えられるし、外からは大学生もやってくるしで、地域が賑やかになる。

全世代の子どもがカバーされている…!「子どもだけ寄席」「宿題カフェ」もそうでしたが、落語をきっかけとした地域との「繋がり」がとても印象的です。

そうですね。関わっている場所や人、すべてがハッピーになるようなものっていうのは、きっと正解なんです。どこかだけが良くなって、どこかはしんどくなるっていうのは多分続かないんだろうな、と思います。

これからも、どこかだけが得をするんじゃなくて、地域も人も、もちろん自分自身も「やってよかったな」と思える場を見つけていきたいですね。

※本記事は2025年12月6日時点の情報です。

文:Fuka Tsujimoto

写真:Kyoto Tanaka

最近のひとコマ

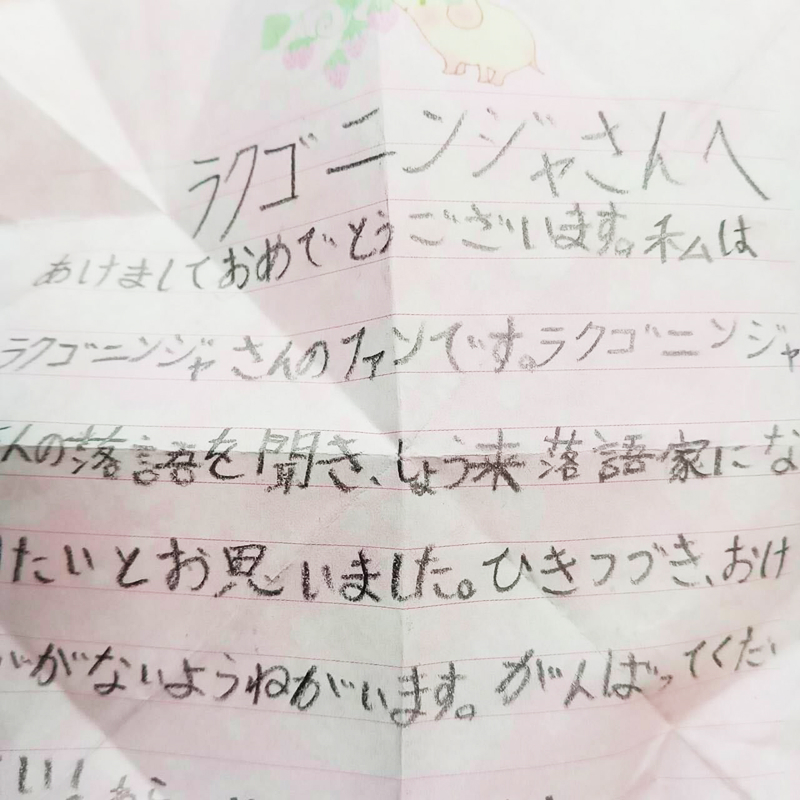

未来の落語家からのお便り

「かつらふくまるの子どもだけ寄席」にて、ラクゴニンジャにいただいた手紙。将来の落語家がここから誕生する気配!